por_Eduardo Fradkin • do_Rio

Homenageado com uma distinção especial na cerimônia do último Prêmio da Música Brasileira (PMB), o violoncelista carioca Jaques Morelenbaum vive um ano de comemorações. Além de ter sido condecorado com o Prêmio do Músico Brasileiro — concedido pelo PMB pela primeira vez, em parceria com a UBC —, Jaquinho, como é chamado pelos colegas do meio musical, festeja 70 anos de vida e 50 de carreira. Engenhoso, ele fez as duas datas redondas coincidirem ao eleger como marco inicial de sua trajetória artística a gravação do disco “A Barca do Sol”, de 1974, com a banda homônima que integrou por quatro anos.

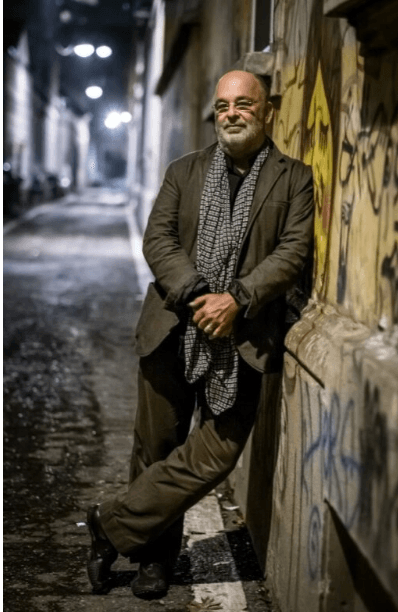

Jaques Morelenbaum, em ano de celebrações: homenagem da UBC e do Prêmio da Música Brasileira

“Mas eu já participava de apresentações musicais desde os 8 anos de idade. Toquei na Orquestra Juvenil do Teatro Municipal (do Rio de Janeiro) com 13 ou 14 anos. Viajei com a orquestra, fiz concertos em Varginha (MG), em Santo Antônio de Pádua (RJ) e outros lugares”, conta Jaques, que tinha 20 anos quando se juntou à Barca do Sol e gravou aquele álbum.

Antes disso, o violoncelista, filho do maestro clássico Henrique Morelenbaum, tinha tocado música popular em experiências nem sempre testemunhadas por outras pessoas:

“Minha primeira banda, quando eu tinha 12 ou 13 anos, não teve sequer nome. Nosso repertório era muito eclético, tinha Antonio Adolfo, Jorge Ben, Simon & Garfunkel, Roberto Carlos e Mutantes. Quando entrei na Barca do Sol, eu tocava num grupo de garagem com a Olivia Byington, chamado Antena Coletiva. A gente nunca fez uma apresentação, mas ensaiava com afinco. O primeiro disco da Olivia Byington, aliás, foi a Barca do Sol que produziu e arranjou”.

Já o disco de estreia da Barca teve produção de um grande nome: Egberto Gismonti.

“Eu já era muito fã dele. Aí, ganhei uma bolsa para ir a Curitiba fazer um curso de verão (o Festival e Curso de Música de Curitiba, depois rebatizado de Oficina de Música de Curitiba). Quando cheguei lá, fiquei sabendo que, dentro desse curso, havia a possibilidade de ter aulas de música popular. Seriam duas semanas com o Dori Caymmi e outras duas com Egberto Gismonti. Eu já estava dedicado, no meu coração, à música popular. Então, esqueci a bolsa para estudar violoncelo e entrei nos cursos do Dori e do Egberto. Lá, conheci o núcleo que formaria a Barca do Sol: Nando Carneiro, Muri Costa e Marcelo Costa. Eles me convidaram para entrar na banda, e foi uma guinada na minha vida”, define.

CASA MUITO MUSICAL

Jaques conta que foi criado numa casa onde a rádio MEC (especializada em música clássica) reinava absoluta. Começou a estudar piano muito cedo e decidiu enveredar pelas cordas do violoncelo aos 12 anos. “Lembro de ter ouvido uma sonata para violoncelo e piano de Brahms, em mi menor, num momento em que eu estava quase escolhendo o oboé. Estava no carro com meu pai e falei: ‘mudei de ideia. Quero o violoncelo’. Aí, ele se lembrou de um primo da minha mãe, Oscarzinho, que tinha estudado violoncelo e estava com o instrumento parado, sem uso. Na semana seguinte, tive a minha primeira aula, com a Nídia Soledade Otero, que também foi professora do Antonio (Meneses). Ela só dava aula para filhos de colegas músicos e não cobrava de ninguém”, relembra.

Eu já participava de apresentações musicais desde os 8 anos de idade. Toquei na Orquestra Juvenil do Teatro Municipal (do RJ) com 13 ou 14 anos.”

A educação erudita e de viés europeu no ambiente doméstico fez com que, mais tarde, Jaques questionasse sua capacidade de lidar com ritmos tipicamente brasileiros, como o samba. Durante o tempo em que trabalhou com Tom Jobim, de 1985 a 1994 (ano da morte do maestro), um episódio reacendeu a chama da insegurança.

“Quando eu escrevi o arranjo para a música ‘Borzeguim’, do disco ‘Passarim’, o Tom falou: ‘poxa, que arranjo científico!’. Eu nunca entendi o que ele quis dizer com isso. Na época, isso acendeu um sinal vermelho na minha autocrítica, pelo fato de eu vir de um berço acadêmico. Mas nunca tive o ímpeto de perguntar por que ele chamou o arranjo de científico. Até hoje, eu ouço esse arranjo e gosto dele”, confessa.

Atualmente, um xodó de Jaques é a sua banda CelloSam3aTrio, dedicada ao ritmo que tanto o intrigou no passado. A vontade de “soar brasileiro” o levou a aventuras musicais como passar anos tocando com Elomar e Xangai no sertão da Bahia. “Como meus pais eram especializados na música erudita, eu sempre tive uma predileção pela não-especialização”, pondera. Acima de tudo, ele é um cidadão do mundo no seu ofício. “A vivência com (o compositor e pianista Ryuichi) Sakamoto foi muito importante para mim. Já toquei com músicos indianos, de Cabo Verde, de Angola, de vários países da Europa e da América do Sul, e por aí vai”, observa ele.

Na Antena Coletiva, a banda que nunca subiu num palco, o som era mais voltado para o rock. Ao longo de cinco décadas, esse gênero reapareceu outras vezes no caminho do músico, com resultados bem-sucedidos, como quando fez os arranjos orquestrais para o álbum “Acústico”, do Titãs, em participações em discos da Plebe Rude ou no caso do arranjo de "Flores em Você", do Ira!, que foi tema de abertura de novela (“O Outro”, da Globo).

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA COM STING

É impossível falar de rock na vida de Jaques sem mencionar o inglês Gordon Matthew Sumner, mais conhecido como Sting. Com ele, o brasileiro gravou o álbum “All This Time”, na Itália. Nos bastidores, houve uma história engraçada e outra, trágica.

Em foto sem data nos anos 1980

“Cheguei à Toscana preparado para passar dez dias ensaiando e para fazer dois shows, um para autoridades e políticos da região, outro para um grupo de 200 fãs sorteados ao redor do mundo. Os shows eram no pátio do Il Palagio, uma propriedade que o Sting comprou caindo aos pedaços e reformou com um arquiteto italiano. Vim direto do Japão, do lançamento do (disco) ‘Casa’. Eu tinha passado um mês no Japão e estava louco para comer ótimas massas na Toscana. Aí, cheguei lá para passar dez dias isolado, e o cozinheiro que o Sting tinha levado era um australiano naturalista. Só tinha comida insossa!”, relata ele, aos risos, acrescentando que a rotina de trabalho era rigorosa: “O Sting é um cara muito metódico. A gente ensaiava de manhã na sala de meditação dele, então almoçava num mesão embaixo de um carvalho centenário. Depois do almoço, tinha um descanso de meia hora, e, aí, a gente ia para o estúdio ensaiar. Depois de jantar, voltava para o estúdio.”

Quando eu escrevi o arranjo para a música ‘Borzeguim’, do disco ‘Passarim’, o Tom falou: ‘poxa, que arranjo científico!’. Eu nunca entendi o que ele quis dizer com isso.”

A parte trágica dessa residência artística se deveu a um acontecimento que entrou para a História, a 6.700km dali.

“Fizemos o primeiro show no dia 10 de setembro de 2001. Acordamos no dia seguinte e soubemos da derrubada das Torres Gêmeas. Foi uma comoção enorme, porque metade da banda e da equipe era de Nova York. E a comunicação, naquela época, era difícil. No Palagio, tinha só uma linha de telefone. Ninguém conseguia falar (com seus parentes). O show chegou a ser cancelado várias vezes ao longo do dia, mas, no final, fizemos a apresentação, com algumas músicas a menos. O ‘All This Time’ é resultado desse show, que teve uma carga emocional imensa. Essa banda nunca mais tocou ao vivo. Era uma banda grande. Do Brasil, tinha o Marcos Suzano também”, cita Jaques, que, depois disso, esteve com Sting apenas duas vezes, num hotel no Brasil e num encontro na Coreia do Sul.

DOIS MAESTROS IMPORTANTES

Numa hipotética autobiografia do violoncelista, se houvesse um capítulo sobre encontros breves, porém marcantes, Sting estaria na companhia do regente americano Leonard Bernstein (1918-1990). Com este, Jaques teve o privilégio de passar duas semanas em Tanglewood (Massachusetts), ensaiando e tocando a "Sinfonia Fantástica", de Berlioz, quando tinha 24 anos.

Com o Egberto Gismonti Group, em excursão pela Europa no final dos anos 1980

“Eu estava no meu primeiro ano na Barca do Sol. Fui convidado a representar o Brasil numa orquestra mundial de jovens, de 16 a 26 anos, chamada Orchestre Mondial des Jeunesses Musicales. Eles promoviam, durante dois meses do verão no Hemisfério Norte, quatro concertos em cidades diferentes. Eu era o único brasileiro entre 126 músicos. Foi uma experiência inesquecível. Nas horas de folga, a gente jogava partidas de futebol, e era a Europa contra o resto do mundo. O resto do mundo dava um banho. Eu era o ‘atacante banheiro’, aquele que fica só esperando a bola chegar para marcar o gol. Nunca fui um grande futebolista, mas era o artilheiro do time”, revela ele, ressaltando que Bernstein conseguiu “extrair o máximo” do potencial daqueles jovens.

Jantando com Tom Jobim

Um maestro brasileiro é descrito pelo músico carioca como possuidor da “mesma estatura artística de Bernstein”: Tom Jobim. Foram quase dez anos de convivência, entre o primeiro show, no Carnegie Hall, em março de 1985, e o último, em Israel, na véspera do aniversário de 40 anos de Jaques, em maio de 1994.

A relação com Tom começou com um leve flerte em família. Jaques fez um show com Paulo Jobim, filho do maestro, que compareceu na plateia. Pouco tempo depois, Tom montou a Nova Banda e foi contratado pela Shell para um show privado no Teatro Municipal do Rio. Chamou, então, a cantora Paula Morelenbaum (mulher de Jaques) para integrar a banda. No verão seguinte, Tom apareceu numa casa de campo que Jaques tinha em Poço Fundo (RJ) e o convidou a visitá-lo à noite, numa propriedade próxima. Munido do seu violoncelo, Jaques foi e tocou com Tom a peça "Meu Amigo Radamés". Ao fim do sarau, o autor de “Águas de Março” o chamou para o show no Carnegie Hall, que ocorreria três meses depois.

Com Tom, o violoncelista fez alguns shows que permanecem em sua memória, como um para mais de um milhão de pessoas na Praia de Ipanema. “Foi curioso, porque tocamos ‘Samba do Avião’, e teve um avião que passava ali perto, em direção ao aeroporto, e mudou sua rota para sobrevoar a gente”, conta. Outra ocasião antológica, nos anos 1990, foi em Campinas, no estádio da Unicamp. “Começou a chover no meio do show. Virou uma tempestade, com ventania. Mas a empatia era enorme. Era um público de universitários, e eles cantavam todas as músicas. A gente não parou o show. Eu enxugava meu violoncelo e um copo de uísque que tinha comigo... e tocava... e chorava. Foi um ritual. Talvez tenha sido o show mais emocionante”, arrisca.

Em seu computador, Jaques mantém um arquivo de todos os trabalhos que já fez. No início de junho, em Madri, ele registrou sua 908ª participação num disco.

“Mas bastava eu ter feito o ‘Fina Estampa’ (álbum de 1994, de Caetano Veloso), para eu me sentir realizado como artista”, resume o músico. “ Caetano foi um cara fundamental para mim. Ele nunca mudou uma nota de um arranjo que fiz. Sempre me deu liberdade, mas, ao mesmo tempo, sugere instrumentações, ideias de arranjo. Neste último disco dele, ‘Meu Coco’, me fez estudar os dodecafônicos, porque ele queria fazer referência a essa escola num trecho da música ‘Ciclâmen do Líbano’. Acabei participando de um filme do Almodóvar graças ao Caetano. Em ‘O Quatrilho’, do Fabio Barreto, dividi o trabalho de composição com ele. Gosto de juntar a música com outras formas de arte”, descreve.

O primeiro trabalho dos dois foi "Circuladô", de 1991. Caetano chamou o violoncelista para participar de duas músicas, "Itapuã" e a faixa-título, "Circuladô de Fulô". A partir daí, foram 14 anos e 15 discos juntos. “Foi o músico com quem tive uma parceria constante por mais tempo. Com o (Ryuichi) Sakamoto, também toquei por muito tempo, mas não com a mesma frequência. E com o Caetano, eu era diretor musical. Com o Sakamoto, sou músico convidado”, diferencia o instrumentista, que também já passou cinco anos na banda de Gilberto Gil e dois anos com Gal Costa: “São meus ídolos”.

TEMPORADA DE CELEBRAÇÕES

Na agenda de Jaques, além de compromissos com o CelloSambaTrio, há uma turnê na Europa, em julho, com Paula Morelenbaum e o Quarteto Jobim-Morelenbaum. Em setembro, ele lança um disco gravado com a arranjadora e regente Gaia Wilmer, com composições do Caetano Veloso arranjadas para um grupo de dez músicos. Em outubro, faz turnê com João Bosco pela Europa. Em novembro, vai a Barcelona para tocar com a cantora e trompetista Andrea Motis, uma sensação do jazz na Espanha. Finalmente, no fim do ano, desembarca no Japão para se encontrar com Goro Ito, um violonista que conheceu por meio de Ryuichi Sakamoto. Eles farão uma série de concertos no Japão e na Coreia do Sul em homenagem a Sakamoto. No meio disso tudo, ainda encontra tempo para encomendas de arranjos. Fez alguns recentemente para Zé Ibarra, Guilherme Arantes e para a sua própria filha, Dora (integrante do Bala Desejo), que o incluirá num disco solo.

Tocando com Gilberto Gil

Por assinar tantos trabalhos, Jaques se diz angustiado com uma situação comum na indústria fonográfica hoje. “Uma das coisas que mais me angustiam como músico e devorador de fichas técnicas é que, justamente na era da informática, a informação é a menor e a pior possível. Se você lê um livro, quer saber quem é o escritor. E, se ouve uma música, quer saber quem são as pessoas que a criaram, arranjaram e tocaram. A rapaziada que está ouvindo música agora não tem acesso a essas informações. As plataformas digitais sonegam informação”, critica.

O primeiro trabalho dos dois foi "Circuladô", de 1991. Caetano chamou o violoncelista para participar de duas músicas, "Itapuã" e a faixa-título, "Circuladô de Fulô". A partir daí, foram 14 anos e 15 discos juntos. “Foi o músico com quem tive uma parceria constante por mais tempo. Com o (Ryuichi) Sakamoto, também toquei por muito tempo, mas não com a mesma frequência. E com o Caetano, eu era diretor musical. Com o Sakamoto, fui músico convidado”, diferencia o instrumentista, que também já passou cinco anos na banda de Gilberto Gil e dois anos com Gal Costa: “São meus ídolos”.

No extenso rol de músicos com quem trabalhou, o violoncelista lamenta não constar Miles Davis. Orgulha-se de ter tocado com Wayne Shorter, Hermeto Pascoal e com o ícone russo do violoncelo Mstislav Rostropovich (“no Teatro Municipal do Rio, eu atuei como terceiro violoncelo para Rostropovich, em duas ‘Bachianas Brasileiras’, do Villa-Lobos”, diz). Quem falta nesta lista? Após pensar um pouco, ele dá o nome de outro violoncelista, o sino-americano Yo-Yo Ma: “Ele fez um disco de música brasileira, chamado ‘Obrigado Brazil’, mas o arranjador foi um argentino (Jorge Calandrelli). Devia ter sido eu!”, brinca.